Il Museo Alto Garda inaugura il nuovo percorso espositivo della Pinacoteca: una giornata di eventi per il pubblico tra approfondimenti culturali e attività per famiglie.

Il prossimo 22 marzo 2025 il Museo Alto Garda rinnoverà l’allestimento della Pinacoteca con un nuovo percorso espositivo che ha lo scopo di valorizzare le collezioni storiche del museo, trasferendo nelle sale alcune opere solitamente conservate nei depositi e altrimenti inaccessibili ai visitatori, presentare al pubblico le ultime acquisizioni e raccontare i progetti sull’indagine del paesaggio e della società che il Museo ha intrapreso nel corso degli ultimi decenni.

Inoltre, la presenza, nel percorso espositivo di numerose opere provenienti dalle chiese e dai monumenti del territorio, trasferite in museo per ragioni conservative, permette all’esposizione di instaurare un dialogo costante tra dentro e fuori, tra museo e città, contribuendo a identificare il MAG come museo del territorio. Allo stesso modo, la ricerca sul paesaggio dell’Alto Garda che caratterizza molte delle opere esposte, dalla pittura, alla grafica, alla fotografia storica e contemporanea, coinvolge il visitatore in un viaggio virtuale nel territorio gardesano, che lo stesso potrà poi ripercorrere una volta lasciate le sale della Pinacoteca, in una permeabilità continua tra museo e territorio.

Il percorso si struttura in due sezioni principali, l'arte sacra dal Medioevo all’Ottocento e il paesaggio gardesano dall’età Moderna all’età Contemporanea, organizzate al loro interno secondo nuclei cronologici, che spesso si intrecciano e si richiamano evocando confronti, sia estetici che temporali e di linguaggi.

La prima sezione propone un emozionante viaggio nell’arte gardesana dal Trecento fino ai giorni nostri attraverso la pittura e la scultura. Le testimonianze più antiche di età medievale e rinascimentale raccontano di come il Garda abbia attirato nei secoli artisti provenienti dalle terre confinanti, incaricati di decorare i più importanti edifici laici e religiosi del territorio. A Riva del Garda questo fenomeno è documentato nel Medioevo dall’opera del Maestro di Sant’Anastasia, rinomato scultore attivo tra Verona, Brescia e Trento. Nel Cinquecento, il linguaggio rinascimentale si affaccia sul lago grazie ad artisti veneti e lombardi, come il Monogrammista F.V., autore di due splendide pale d’altare per l’antica chiesa della Disciplina, e Maffeo Olivieri, artista bresciano attivo nel Trentino sud-occidentale che firma la Pietà della chiesa arcipretale di Riva.

Un secolo più tardi è il maestoso cantiere di Santa Maria Inviolata a dominare la scena artistica locale: il committente Giannangelo Gaudenzio Madruzzo, esponente della nobile famiglia del principe vescovo, coinvolge nell’impresa i due più importanti artisti presenti all’epoca in Trentino: Martino Teofilo Polacco e Pietro Ricchi. Quest’ultimo, di origini toscane ma molto attivo nel bresciano dove si ipotizza un primo contatto con la famiglia vescovile, realizza nel secondo quarto del Seicento la decorazione pittorica della chiesa e del vicino convento dei Gerolimini, da cui proviene la monumentale tela dell’Ultima cena qui esposta.

Anche sul Garda la stagione barocca cede il passo alle diverse correnti che animano l’Ottocento, dal Neoclassicismo di Giuseppe Craffonara, al Romanticismo di Francesco Hayez e Vincenzo Vela.

Giuseppe Craffonara (1790-1837) è il principale esponente della pittura neoclassica in Trentino, autore di opere che si caratterizzano per una piena riscoperta dell’arte classica e degli antichi maestri, in particolare Raffaello (spesso riprodotto e copiato con grande qualità nella serie delle Madonne), unita dalla lezione dei contemporanei, come Antonio Canova. Sue le splendide tele della Pietà e dell’Assunzione per la parrocchiale di Riva del Garda.

Pochi decenni più tardi la diffusione del Romanticismo, movimento artistico caratterizzato da un ritorno all’emozione e alla libertà creativa, è favorita sul Garda dalla presenza di Andrea Maffei, traduttore, critico e collezionista apprezzato in tutta Europa. Dopo aver dato vita a Milano a un prestigioso salotto letterario insieme alla moglie Clara, Maffei si trasferì a Riva del Garda entrando in stretto contatto con la famiglia de Lutti alla quale donò la sua ricca collezione, comprendente alcuni capolavori di Francesco Hayez e Vincenzo Vela, successivamente trasferita al MAG.

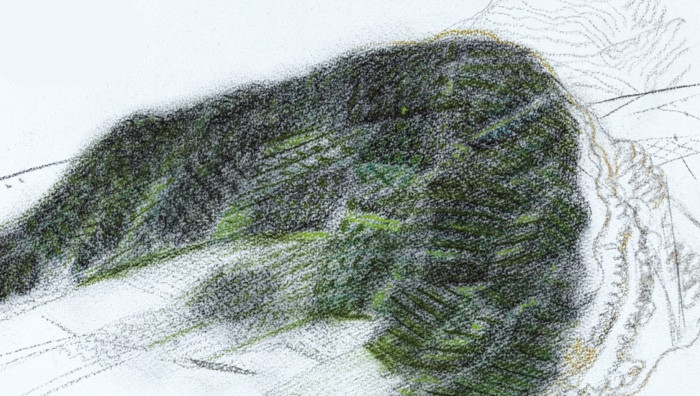

La seconda parte del percorso è dedicata al paesaggio gardesano, da sempre oggetto privilegiato di indagine per il MAG, attraverso l’esposizione di mappe, disegni, dipinti e fotografie che documentano l’evolversi dell’immagine del lago, del territorio e delle comunità che lo abitano attraverso i secoli.

Nonostante siano note rappresentazioni dei centri gardesani già in età romana e medievale, solamente nel XVI secolo si assiste alla realizzazione delle prime accurate carte topografiche della zona, grazie al miglioramento delle strumentazioni e al rinnovato interesse per gli studi cartografici. Fra queste riveste particolare pregio l’Atlas Tyrolensis, la prima mappa completa di un paese europeo raffigurante la contea del Tirolo e i principati di Trento e Bressanone, che stupisce per la precisione e l’accurata descrizione del paesaggio arricchita da numerosi dettagli topografici e tematici.

Poco oltre la medesima attenzione alla rappresentazione del paesaggio si ritrova in pittura nella tela deLa partenza delle truppe del generale Vendôme, fra le opere di maggior rilievo del rinnovato allestimento della Pinacoteca: qui la narrazione storica diventa secondaria alla rappresentazione del paesaggio, vero protagonista del dipinto, restituito in tutti i suoi aspetti con abilità miniaturistica, dalla città di Riva del Garda brulicante di vita in primo piano, ai centri abitati, alle fortificazioni e alle vie di comunicazione dell’Alto Garda che vi si sviluppano tutt'attorno.

Nell’Ottocento l’immagine del paesaggio evolve da rappresentazione oggettiva a interpretazione romantica e le mappa lasciano spazio alle vedute dipinte dai numerosi artisti che raggiungono le sponde del lago di Garda con i Grand Tour, per lo più pittori nordici che raccontano il paesaggio attraverso lo sguardo dell’artista viaggiatore. Queste vedute dialogano in Pinacoteca con la fotografia storica, tecnica che a partire dalla seconda metà del XIX secolo si impone progressivamente grazie alla sua semplicità di realizzazione e all’immediatezza della lettura, proponendo un nuovo modo di vedere e restituire il paesaggio gardesano.

Le ultime sale del rinnovato percorso espositivo sono dedicate all'età contemporanea. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento l'arte assume un linguaggio nuovo, meno ancorato alla fedele riproduzione oggettiva, più libero di comunicare emozioni attraverso tagli visivi inediti, scomposizione delle forme e utilizzo espressivo del colore. Questa nuovo modo di sentire raggiunge anche l’Alto Garda, che diventa la terra natale di alcuni importanti rappresentanti delle avanguardie italiane, come Luigi Pizzini, Luigi Bonazza, Fortunato Depero e Umberto Maganzini.

In questa direzione si inserisce anche il lavoro portato avanti dal Museo Alto Garda nell'ultimo ventennio con una serie di progetti di lettura del paesaggio e della società contemporanea in pittura e scultura. Tra il 2013 e il 2015 gli artisti Tullio Pericoli, Mario Raciti e Attilio Forgioli interpretano il paesaggio gardesano, combinando fonti reali, esperienze personali e ispirazioni fantastiche, dando vita a visioni rese vibranti dalla potenza del colore. Altro esempio di questa nuova ricerca è il progetto pluriennale Der Blitz, in cui Alessandro Piangiamore intraprende nel 2013 una sfida irrealizzabile: ritrarre tutti i venti del mondo.

Infine nel 1997 il Museo Civico di Riva del Garda avvia il progetto Sguardi gardesani, consapevole del contributo che la fotografia d’autore può dare alla conoscenza dei luoghi. Nelle diverse edizioni, autori di fama internazionale documentano il Garda con linguaggi e intenzioni differenti, senza limitarsi alla semplice lettura del territorio. Nell’ordine partecipano Gabriele Basilico e Massimo Vitali, John Davies e Martin Parr, Vincenzo Castella e Toni Thorimbert, Jordi Bernadò e Luca Campigotto, Mimmo Iodice e Bernard Plossu. Con il passaggio a Museo Alto Garda, nel 2017 il progetto riparte con il nome di Nuovi sguardi gardesani, coinvolgendo nelle diverse edizioni il collettivo Riverboom, Paolo Ventura e i TerraProject che propongono nuove letture del paesaggio e della società attuale.

Una giornata di inaugurazione e ricca di eventi:

L’inaugurazione del nuovo allestimento si svolgerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere pubblici diversi:

• Mattina (10.30 – 12.30) | Momento istituzionale e presentazione del progetto. Dedicato alle autorità, alla stampa e al pubblico interessato agli aspetti storico-artistici del percorso, la mattinata offrirà un approfondimento sul progetto di riallestimento, con interventi di esperti e rappresentanti delle istituzioni.

• Pomeriggio (14:00 – 18:00) | Attività per famiglie e bambini: Il museo si animerà con laboratori creativi, letture e giochi pensati per avvicinare i più piccoli all’arte e alla storia locale. Sarà l’occasione per scoprire i nuovi spazi dedicati alle famiglie, progettati per rendere l’esperienza museale ancora più coinvolgente e accessibile.

Con questo nuovo percorso espositivo, il MAG conferma il suo ruolo di museo del territorio, capace di raccontare la storia artistica e culturale dell’Alto Garda in modo dinamico e inclusivo, aprendosi a un pubblico sempre più ampio.

Informazioni complete:

https://www.museoaltogarda.it